Comprendre les fragilités

Lieux de vie : connaissez-vous les colocations Alzheimer ?

Le concept n’est pas né hier : en Bretagne, les premières colocations accueillant des malades d’Alzheimer ont ouvert leurs portes il y a 30 ans. Une formule qui a fait ses preuves, mais qui reste peu connue en France : le pays n’en compte aujourd’hui que 70, contre 3700 en Allemagne. Pour mieux les connaître, et in fine les aider à essaimer, la Fondation Médéric Alzheimer a mené l’enquête auprès de 58 d’entre elles.

C’est quoi, une colocation Alzheimer ?

Comme leur nom l’indique, il s’agit de domiciles partagés entre personnes malades. Les habitants disposent de leurs propres chambres, avec ou sans salle de bain, et d’espaces communs : salon, cuisine, salle à manger, jardin…

Les colocations peuvent accueillir au maximum douze colocataires, mais en général, ils sont plutôt entre 7 et 10.

Les lieux sont semblables à des maisons ou des appartements ordinaires, d’ailleurs, la plupart de ces colocations, comme la Maison du Thil à Beauvais, dans l’Oise, sont installées dans des bâtiments déjà existants : ils n’ont pas été construits pour cela.

Les colocataires sont accompagnés par des professionnels, des auxiliaires de vie (huit en moyenne, qui se relaient pour une présence 24h/24), et un ou une coordinateur/trice, qui met en musique la vie de la maison.

Pour les soins médicaux éventuels, ce sont des professionnels extérieurs (infirmiers ou orthophonistes libéraux par exemple) qui interviennent.

Comment sont financées ces colocations ? Quel en est le prix ?

Les colocataires perçoivent généralement l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile : c’est cette aide qui finance les interventions des auxiliaires de vie.

Les soins de santé, comme à la maison, sont couverts par l’Assurance maladie.

Juridiquement, ces colocations sont des habitats inclusifs, tels que définis par la loi Elan de 2018 : à ce titre, les habitants sont éligibles à l’aide à la vie partagée, qui finance le « projet de vie » de la maison et le salaire du coordinateur ou de la coordinatrice.

Une fois les aides déduites, vivre en colocation Alzheimer coûte à peu de choses près le prix d’un Ehpad. Mais pour une facture identique, « on réussit à avoir une présence humaine beaucoup plus importante », souligne le docteur Alain Smagghe, gériatre et fondateur de la Maison des sages à Buc, dans les Yvelines.

La Fondation Médéric Alzheimer donne les montants suivants pour un mois :

- loyer moyen : 565 euros

- vie quotidienne (courses, etc.) : 220 euros

- participation au collectif : 65 euros

- aide humaine : 2305 euros

Soit un total de 3 235 euros, avant déduction des aides.

Ainsi, une habitante en Gir 4 pourra toucher 676,30 euros d’Apa au maximum : le coût de l’aide humaine sera donc de 1628,70 euros. Avec le crédit d’impôt de 50 %, l'aide humaine ne lui reviendra plus qu’à 814, 35 euros, pour un coût total de 1664,35 euros (auquel il faudra toutefois ajouter les dépenses personnelles et les frais de santé).

Quels sont les avantages pour les personnes malades ?

« On ne devrait pas les entraver plus que ce qu’ils ne sont déjà par la maladie », peut-on entendre dans le documentaire La Maison de l’instant présent*, d’Anne Mourgues, qui propose une immersion à la Maison du Thil.

Et de fait, les colocataires y vivent « comme à la maison ». Ici, ceux qui le peuvent nettoient leur chambre, lavent le linge, font la cuisine… avec l’aide des auxiliaires de vie.

D’autres peignent, se promènent ou nourrissent les animaux. « Accomplir les petites choses de la vie les ancre instantanément dans le ici et maintenant », commente la réalisatrice. « Ces moments de vie prolongent la vie. »

La présence constante des auxiliaires de vie, mais aussi des bénévoles et des aidants contribue aussi à stimuler les colocataires.

Les liens se retissent, entre colocataires, avec les familles, les professionnels. L’entraide et la solidarité aussi.

« Il ne faut pas être prétentieux, la maladie continue à progresser », tempère Alain Smagghe. « Nous accompagnons les colocataires jusqu’au bout, et des décès ont déjà eu lieu à la maison, avec le soutien d’équipes de soins palliatifs qui peuvent plus facilement intervenir qu’à domicile ».

Et pour leurs aidants ?

D’abord, ils sont rassurés de voir leur parent, leur conjoint dans un lieu où ils se sentent bien.

« Pour nous, c’est une grande tranquillité, nous sommes rassurés, nous savons qu’elle se sent bien là où elle est, et qu’elle est très bien accompagnée. Pour nous, c’est donc de la « charge mentale » en moins », confie Anna S., la fille d’une habitante de la Maison des sages.

D’autant que les familles sont parties prenantes dans la vie de la maison : ils ont par exemple les clefs de la Maison du Thil, pour y venir quand ils le souhaitent.

« Ici, on se sent accompagnés », témoigne Sabine C., dont la mère vit à Beauvais.

Et quand la fin survient, la solidarité des autres familles peut être un vrai réconfort.

Les domiciles partagés du Morbihan en images

Consulter l’étude de la Fondation Médéric Alzheimer (liste des colocations en page 12)

* Le documentaire sera prochainement diffusé sur la chaîne des Hauts-de-France, Wéo.

Sur le même sujet

Actualité

Alzheimer

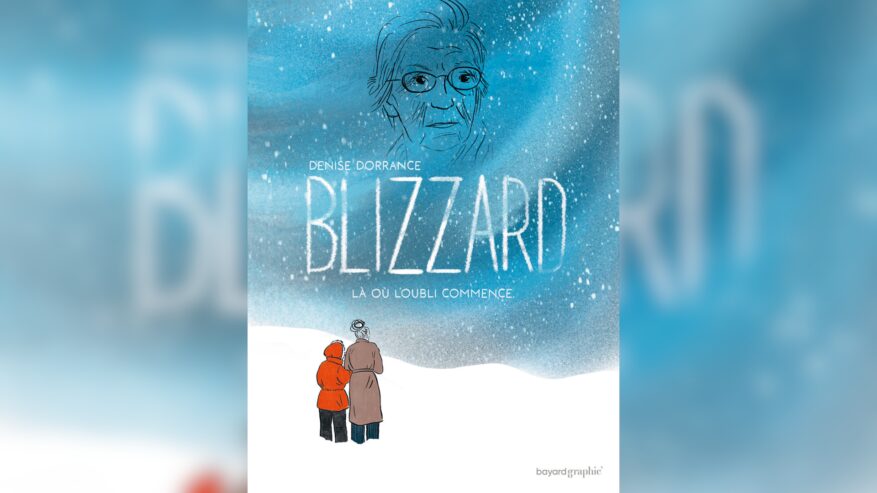

Une BD, un film et un livre pour un autre regard sur l’âge et la maladie

Outils et fiches pratiques

Alzheimer

La maladie Alzheimer et les maladies apparentées

Outils et fiches pratiques

Alzheimer